LĄŻEFFET ASTRONOMIQUE

Au début du XXème siècle, Milutin

Milankovitch élabore une théorie. En observant les variations cycliques du

climat durant le Quaternaire, il met cette alternance de périodes glaciaires et

interglaciaires en relation avec les variations dĄŻinsolation reçue au niveau

des hautes latitudes de lĄŻhémisphère nord. Selon cette théorie, les périodes de

glaciation correspondraient aux périodes durant lesquelles le pôle nord reçoit

un minimum de rayonnement solaire pendant la saison la plus chaude (été), de

telle sorte que le rayonnement solaire soit insuffisant pour fondre la neige

accumulée en hiver.

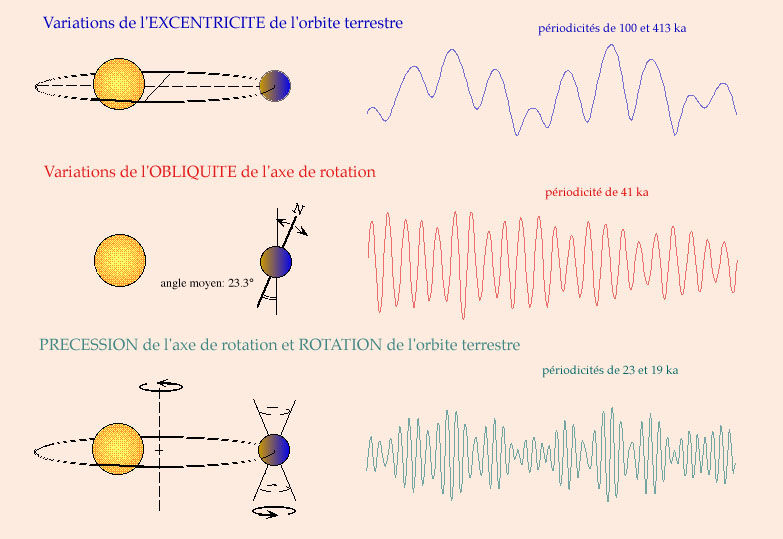

Trois paramètres astronomiques jouent

un rôle important dans le calcul de la distribution saisonnière et en latitudes

de cette insolation : lĄŻexcentricité, lĄŻobliquité de lĄŻaxe de rotation de

la Terre et la précession des équinoxes.

Excentricité

La Terre décrit dans lĄŻespace une

ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. On appelle excentricité dĄŻune

ellipse la mesure du degré dĄŻaplatissement. Elle varie dĄŻune configuration

presque circulaire à une valeur maximale de 6%. En effet, si aucun autre astre que

le Soleil ne venait perturber la révolution de la Terre, son mouvement

elliptique resterait inchangé au cours du temps. Or la Lune et les autres

planètes du Système Solaire perturbent ce mouvement et tous les paramètres

orbitaux ainsi que l'orientation de la Terre sont alors affectés et changent.

Cette variation présente une pseudo-périodicité de lĄŻordre de 100 000 ans.

LĄŻobliquité

Elle

caractérise l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à lĄŻécliptique. Par

définition, c'est l'angle entre l'axe de rotation et la perpendiculaire au plan

orbital (ou plan de l'écliptique) de la Terre. L'obliquité terrestre évolue

aussi au cours du temps pour plusieurs raisons, notamment à cause des

perturbations planétaires, l'inclinaison du plan orbital de la Terre évolue et

oscille (elle est également liée à la précession climatique que nous

détaillerons après).

La

précession climatique

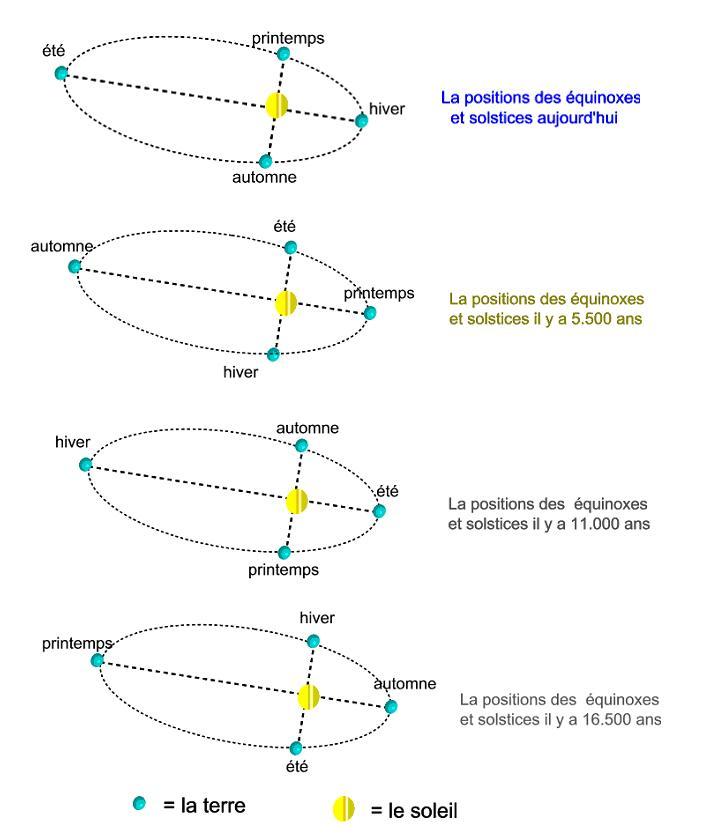

On appelle précession des équinoxes

lĄŻavance annuelle de lĄŻéquinoxe de printemps ( de lĄŻordre de 20 mn) due au

déplacement de lĄŻaxe de rotation terrestre qui parcourt une surface conique en

25 000 ans. Elle provient de ce que le Terre nĄŻest pas parfaitement sphérique.

LĄŻaction du Soleil, de la Lune et des autres planètes sur le bourrelet

équatorial de la Terre provoque une rotation de son axe autour de la

perpendiculaire au plan de son orbite (similaire au mouvement dĄŻune toupie)

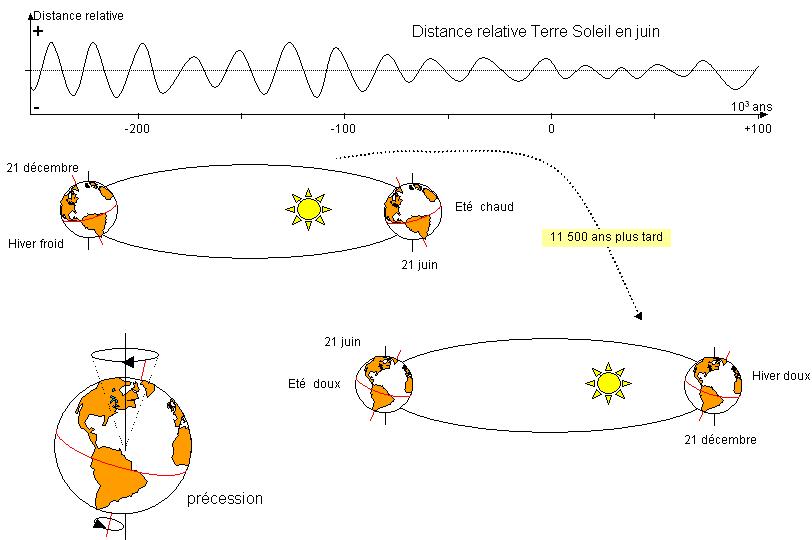

avec périodicité de 26 000 ans. En conséquence, à lĄŻéchelle géologique, le

moment où, le pôle nord pointe vers le Soleil ne correspond pas toujours à la

même position de la Terre sur son orbite ; en fait, le point vernal qui

définit le début du printemps se déplace dans le plan de lĄŻorbite. (AujourdĄŻhui

la Terre est loin du Soleil en juillet et près en décembre. Il y a 11 000

ans, la Terre était loin du Soleil en décembre (dĄŻoù les hivers plus froids) et

près du Soleil en juillet (dĄŻoù les étés plus chauds). Nous étions en plein

c©«ur de la dernière déglaciation.

En lĄŻabsence de toute autre

perturbation naturelle ou anthropique, le modèle basé sur la théorie

astronomique prévoit que le refroidissement commencé il y a 6000 ans se

poursuivra encore pendant 5000 ans avant que le climat ne sĄŻéchauffe légèrement

pour plonger ensuite vers des conditions glaciaires dĄŻici 60 000 ans

environ. Cependant les activités humaines ne sont pas négligeables et sont à

prendre en considération. En effet elles perturbent lĄŻéquilibre en augmentant

le taux de CO2 atmosphérique et pourraient perturber les prévisions

(assez variables : entre +2° et +4° dĄŻici 2100).

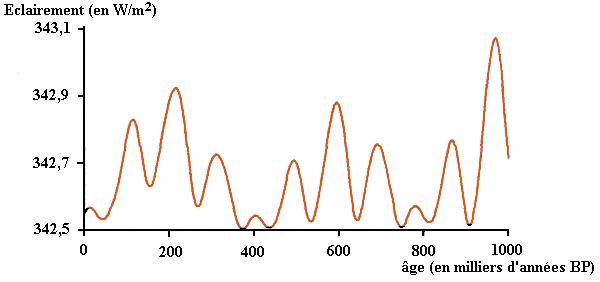

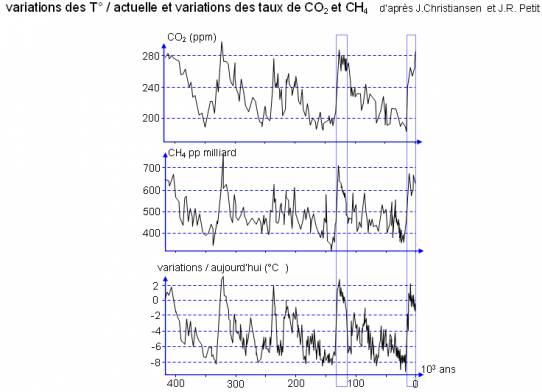

Les mécanismes amplififateurs

Contrairement aux variations de l'inclinaison et de la précession des équinoxes qui ne font varier que la répartition saisonnière de l'insolation aux différentes latitudes, les variations de l'excentricité modifient la distance moyenne de la Terre au Soleil. Sur une année, la Terre reçoit moins d 'énergie lorsqu'elle décrit une orbite circulaire.

L'impact sur l'insolation reste cependant très modeste. Les variations

sont de l'ordre de 0,1% ce qui entraîne une variation de la température moyenne

du globe de quelques dixièmes de degrés. LĄŻeffet

astronomique ne suffit donc pas à expliquer lĄŻalternance des périodes

glaciaires et interglaciaires. DĄŻautres facteurs sont à prendre en compte,

notamment lĄŻalbédo et lĄŻeffet de serre.

1-LĄŻinfluence de lĄŻalbédo

On appelle albédo le rapport entre

lĄŻénergie que réfléchit un objet et lĄŻénergie quĄŻil reçoit. Ce pourcentage

dépend de la longueur dĄŻonde du rayonnement reçu : par exemple, un végétal

chlorophyllien absorbe la lumière rouge mais réfléchit la lumière verte. Plus

une surface est réfléchissante, moins elle sĄŻéchauffe.

Lors dĄŻune période de glaciation, il y

a une expansion des calottes glaciaires au niveau des pôles. Or lĄŻalbédo de la

neige et des glaces de mer est très élevé (entre 60 et 90%). La quantité de

lumière réfléchie est alors plus élevée durant cette période, et la baisse de

température induite par lĄŻeffet astronomique est donc amplifiée. A lĄŻinverse,

quand les glaces fondent lors des périodes de réchauffement, lĄŻalbédo de la mer

qui est très faible favorise un réchauffement de la Terre.

2-Influence de lĄŻeffet de serre

LĄŻeffet de serre est également un facteur

amplificateur qui vient se combiner aux autres. Celui-ci est produit par

certains gaz tel que le CO2 qui absorbe le rayonnement infrarouge

quĄŻémet la Terre chauffée par le Soleil. Cela empêche la fuite de chaleur vers

lĄŻespace et par conséquent, maintient la température de lĄŻair près du sol à une

valeur élevée.

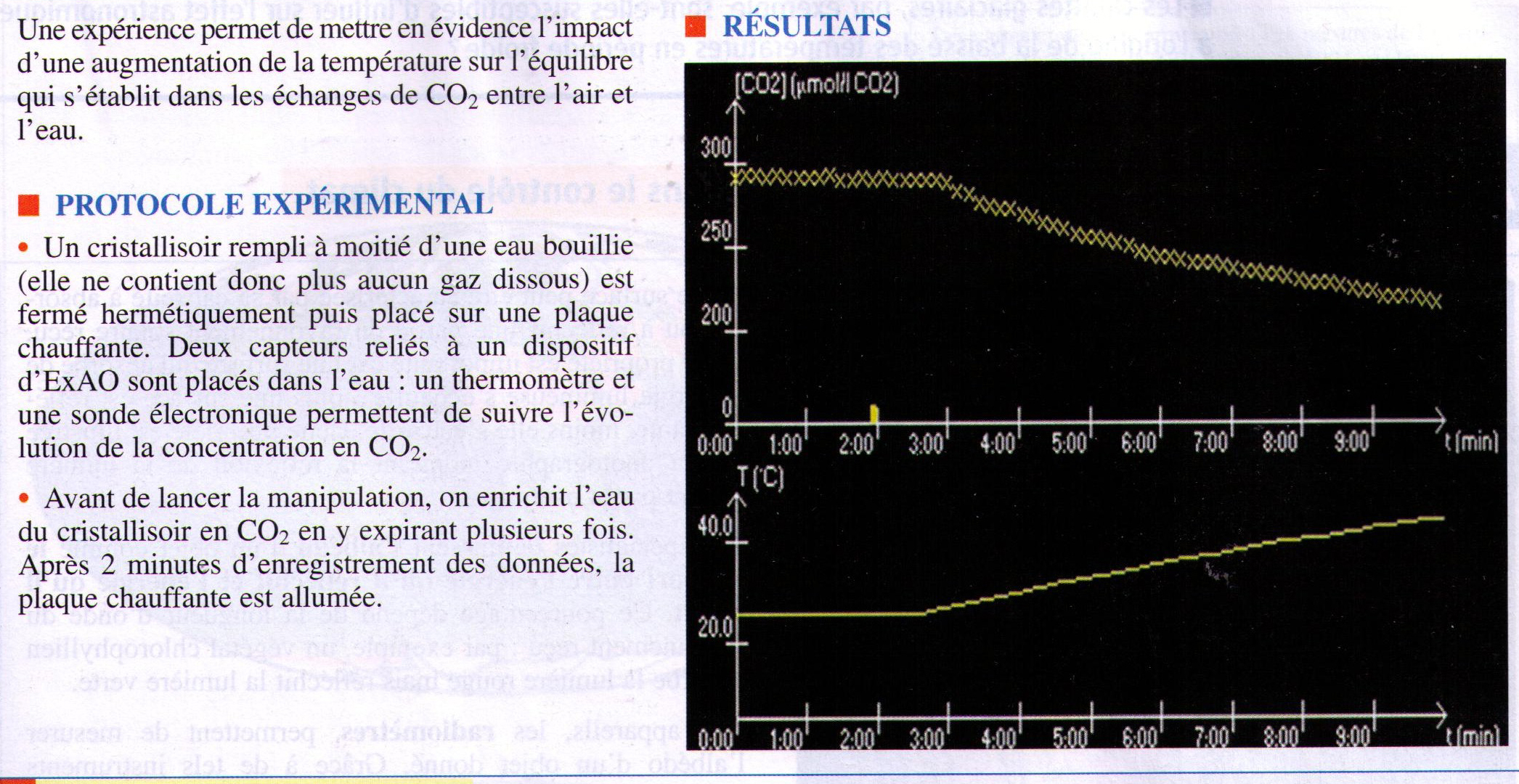

Une expérience simple permet de montrer quĄŻil existe en fait un échange de gaz entre lĄŻeau et lĄŻatmosphère dont le taux varie en fonction de la température :

De

la même manière, lors dĄŻun réchauffement climatique (plus grande insolation) la

solubilité du CO2 dans lĄŻeau des océans diminue : le CO2

gazeux libéré diffuse alors dĄŻavantage vers lĄŻatmosphère, ce qui augmente

lĄŻeffet de serre ; le réchauffement climatique est ainsi amplifié.